松峰山信仰遺跡群

| 松峰神社 | |

|---|---|

| |

| 所在地 | 秋田県大館市松峰字大山外 |

| 位置 | 北緯40度18分52.6秒 東経140度31分50.6秒 / 北緯40.314611度 東経140.530722度 / 40.314611; 140.530722 (松峰山信仰遺跡群)座標: 北緯40度18分52.6秒 東経140度31分50.6秒 / 北緯40.314611度 東経140.530722度 / 40.314611; 140.530722 (松峰山信仰遺跡群) |

| 主祭神 | ツクヨミ |

| 社格等 | 村社 |

| 創建 | 817年(弘仁8年) |

| 地図 |  松峰神社 |

| テンプレートを表示 | |

松峰山信仰遺跡群(まつみねさんしんこういせきぐん)は、秋田県大館市松峰字大山10にある松峰神社を中心にして、古代・中世に縁起を持つ密教関連遺跡である。松峰山は本尊の松峰不動明王にちなんだ名称で、中央にある山は標高375.7mの大山である。大館市松峰字仁王田141-5にある里宮は今は松峰稲荷神社になっている。松峰山信仰遺跡群は2009年(平成21年)5月1日に大館市指定史跡に指定された(地図の座標は、文化財指定された際の位置図より)。江戸時代には大館八景の「松峰暮雪」として知られ、秋田六郡三十三観音霊場の32番霊場でもあった。

縁起

本尊:不動明王(伝弘法大師作) 、前立二童子

末社:薬師堂、山の神、宇賀神社、倶利伽羅不動滝(この滝の下は祓川となっている)、岩谷十一面観音(伝弘法大師作)、正観音(宣長作)

817年(弘仁8年)に弘法大師がこの山を開基する。金銅で阿弥陀観音像を作って、白銀で鏡を作り大円光と名付ける。822年(弘仁13年)左大臣誠公社殿が造営される。857年(天安元年)3月、地震のために全てが埋没する。891年(寛平3年)宇多天皇は出羽郡司の小野良実[1]の子、小野良房を勅使として額を賜る。「いやましの光りも時に埋まるる あらはれ照らせ松峯の月」同年、月山大権現と書いた真筆の額を奉納する。895年(寛平7年)、小野良房を奉行として社殿を造成する。

以後、数百年の間経歴ははっきりしない。1403年(応永10年)、領主の浅利氏が社殿造成以後、同家の崇敬するところになる。慶安元年、佐竹氏が不動仏を信仰して、本社は仏堂の姿に変わる。寛政年間に別当の伝寿院の僧侶が土中より駅路の鈴を発見する。1801年(享和元年)藩主佐竹義和が領地巡検の際に、この鈴を献上する。明治3年不動仏を廃する。例祭には旧藩庁より弊物を送られる。1873年(明治6年)に村社になる。現在の祀神は月読大神である。本殿は昔、古田中村と称したが、鎮座する山名の松峰をとってその名とした[2]。

「出羽秋田郡比内庄松峯山縁起」

松峰山の縁起を記録した古書は数多くある。代表的なものは『秋田六郡三十三観音巡礼記』[4]、『久保田郡邑記』[5]、『秋田風土記』[6]、『郷村史略』[7]、『伊豆園茶話』[8]、『羽陰温古誌』[9]、「出羽秋田郡比内庄松峯山縁起」[10]である。これらに記された内容は、誤写・誤記や筆者による加筆を除けば、原書は一冊であると考えられる。しかし、原書の所在は不明である。文章の内容から、原書の成立は1673年(寛文12年)から1687年(貞享4年)の間と想定できる。そして「出羽秋田郡比内庄松峯山縁起」が最も原書に近いものであるといえる[11]。

- 祓川 - 参道の石段下の向かって右にある不動の滝から流れる小川。不動の滝は参詣者の不浄を滝で洗い流す為にこの名がついている。(菅江真澄は「禊川」、「はらひ川」と記録している)(北緯40度18分43.02秒 東経140度32分48.01秒 / 北緯40.3119500度 東経140.5466694度 / 40.3119500; 140.5466694)

- 神明社 - 山のふもとから1町(100m程度)ほど進むと、右手の小さな丘に神明社の小祠がある。お伊勢様とも言う。(菅江真澄は「伊勢のうちとを斎る社」と記録している)(北緯40度18分50.71秒 東経140度32分31.59秒 / 北緯40.3140861度 東経140.5421083度 / 40.3140861; 140.5421083)

- 湯殿山 - 次に湯殿山を遥拝(はるか遠くから拝むこと)する碑がある。(1770年建立。菅江真澄は記録を残していない)(北緯40度18分48.76秒 東経140度32分35.53秒 / 北緯40.3135444度 東経140.5432028度 / 40.3135444; 140.5432028)

- 庚申塚 - 次に庚申塚がある。(1778年建立。菅江真澄は記録を残していない)(北緯40度18分48.61秒 東経140度32分34.72秒 / 北緯40.3135028度 東経140.5429778度 / 40.3135028; 140.5429778)

- オコ石、オバ石 - 文殊菩薩と普賢菩薩をまつる。(菅江真澄は「山にくさぐさの物語多けれどはぶきぬ」としている)(北緯40度18分54.11秒 東経140度32分20.70秒 / 北緯40.3150306度 東経140.5390833度 / 40.3150306; 140.5390833)、(北緯40度18分54.73秒 東経140度32分19.62秒 / 北緯40.3152028度 東経140.5387833度 / 40.3152028; 140.5387833)

- 夜泣石 - 夜泣きをする児のために、この石に祈れば泣き止んでよく眠るという。(普賢石?近年の資料には写真が多く載っているが、現地には無い。紛失?)(北緯40度18分54.42秒 東経140度32分10.97秒 / 北緯40.3151167度 東経140.5363806度 / 40.3151167; 140.5363806)

- 宇佐八幡宮 - 一の鳥居の近くにある小祠で、子供の疱瘡のため小さな草刈鎌を奉納する。草八幡とも言う。(菅江真澄は「草八幡石」と記録している。小さな草刈り鎌を奉納して祈れば、子供の瘡を治すという[12])(北緯40度18分53.77秒 東経140度32分04.32秒 / 北緯40.3149361度 東経140.5345333度 / 40.3149361; 140.5345333)

- 一の鳥居 - 石の大鳥居。昔、その右に池があって、築庭が造られていたという。(菅江真澄は「鶏栖」と記録している。これは、千年記念に建てられたものである[12])(北緯40度18分54.02秒 東経140度31分59.77秒 / 北緯40.3150056度 東経140.5332694度 / 40.3150056; 140.5332694)

- 松峯山傳壽院 -(菅江真澄は「伝寿院」としている。「出羽秋田郡比内庄松峯山縁起」が編集された時には廃絶されていたので記録が無い。一の鳥居をはさんであった池の跡には、セリが自生している。これは伝寿院の庭と池だと言われる。ここから大山登山コースになる[13])

- 杉並木 - 一の鳥居と本殿との間にある巨木の杉並木。その昔、花岡鉱山の煙害で枯れ多く伐採されたと記録されている。(菅江真澄の文章に記載は無いが、絵図に明確に描かれている。現在では樹齢600年以上の周6m50cmの杉が最大である)(北緯40度18分53.18秒 東経140度31分56.64秒 / 北緯40.3147722度 東経140.5324000度 / 40.3147722; 140.5324000)

- 石段 - 社殿の前にある石の階段。170段ほどあるという。(石段は全部で160段だと言われる。「イシノキザハシ」とも言う[12])

- 不動の滝 - 階段に向かって右側にある倶利伽羅不動の瀧。絶壁より流れ落ちて末は払川になる。登山者はこの瀧にて手水して身を清め本殿に上がる。(菅江真澄は「桶に水をおとしたる」と記録している。現在は手水舎とその側にある水神社(宇賀神社)になっている。水飲み場の上にはかつて滝があった)(北緯40度18分52.91秒 東経140度31分53.66秒 / 北緯40.3146972度 東経140.5315722度 / 40.3146972; 140.5315722)

- 宇賀神社 - 水神社と言って、階段に向かって右側、滝の流れにある小祠。 (菅江真澄は「宇賀の神」と記録している。石段の右側にある。瀧の流れの横にあるので、小祠水神様とも言う[12])(北緯40度18分52.91秒 東経140度31分53.66秒 / 北緯40.3146972度 東経140.5315722度 / 40.3146972; 140.5315722)

- 本殿 - 境内は6反11歩の面積で広々としている。現在の本殿は火災で焼けたものを、佐竹義遵が慶応2年から工事をして、慶応4年4月に建てたもの。(菅江真澄は「不動尊」と記録している)(北緯40度18分52.23秒 東経140度31分50.23秒 / 北緯40.3145083度 東経140.5306194度 / 40.3145083; 140.5306194)

- 薬師堂 - 本殿の左上にある。久須神社とも言う。松峰のお薬師様と言われる。(菅江真澄は「薬師仏の堂」と記録している)(北緯40度18分51.39秒 東経140度31分50.11秒 / 北緯40.3142750度 東経140.5305861度 / 40.3142750; 140.5305861)

- 山神社 - 山の神様と言い、本殿の右にある小祠。山神社を廻って山の中腹を進むと不動の滝の源がある。(菅江真澄の記録は無い。明治4年に松峯山の不動尊が廃している間、ここで祀りがおこなわれていた)(北緯40度18分52.87秒 東経140度31分50.84秒 / 北緯40.3146861度 東経140.5307889度 / 40.3146861; 140.5307889)

- 岩谷十一面観音 - 杉並木の中程から側道に入って、釼が峰のふもとにさしかかれば大きな岩窟がある。十数人を納めるに足りる岩窟である。そこに十一面観音がある。(菅江真澄は「観音の窟」と記録している。かつて十一面観音があったが、盗難にあったという[13])(北緯40度18分50.03秒 東経140度31分57.18秒 / 北緯40.3138972度 東経140.5325500度 / 40.3138972; 140.5325500)

- 白岩 - その左方に白岩の絶壁がある。

- 天神の岩 - 一の鳥居から北の峰に登れば、岩上に松の古木とこはぜの木が生えた岩がある。これを天神の岩という。

- 東覘岩(ひがしのぞきいわ) - 巨岩が突き出し東天を眺望するような形になっている岩が東のぞき岩という。(菅江真澄の記録はない)(北緯40度18分59.12秒 東経140度31分46.83秒 / 北緯40.3164222度 東経140.5296750度 / 40.3164222; 140.5296750)

- 鏡岩 - 岩が鏡のように立っているのをかがみ岩という。烏帽子岩ともかぶと岩とも言うが、その形が異常なので付けた名である。(菅江真澄は「冑岩」と記録している)(北緯40度18分59.18秒 東経140度31分46.67秒 / 北緯40.3164389度 東経140.5296306度 / 40.3164389; 140.5296306)

- 胎内竇(たいないくぐり) - 斧で削ったような岩の岩腹に洞孔がある。岩をのぼって中に入れば、母の胎内にいるような心地がするという。奇岩である。(菅江真澄は「窓岩」、「胎内潜」と記録している)(北緯40度18分59.08秒 東経140度31分46.21秒 / 北緯40.3164111度 東経140.5295028度 / 40.3164111; 140.5295028)

- 北覘岩 - 胎内竇から休場に到る北方に北覘岩がある。(菅江真澄は「のぞき岩」「屏風岩」と記し大和の大峰山の如き「のぞき修行」がおこなわれていたと記述している。この他ここから山頂までに飛石、横飛石、大日岩、薬師岩の渟氷などを菅江真澄は記録しているが「出羽秋田郡比内庄松峯山縁起」には記載がない)(北緯40度18分59.58秒 東経140度31分43.35秒 / 北緯40.3165500度 東経140.5287083度 / 40.3165500; 140.5287083)

- 休場 - 最高点に登れば山上にやや低く平たくなっているところがある。ここを休み場としている。登山者はここで休憩するべきだろう。最高点に三角点がある。(菅江真澄の記録はない)

- 杵岩(きねいわ) - 休み場の西に杵岩がある。月のウサギが持つ杵のようである。(現在は樹木が繁茂して見えないとされる。西斜面にある)

- 奥の院 - 休み場の西方に階段がある。これを奥の院という。(菅江真澄は「奥の御座」と記録している。菅江真澄はここから硯岩の間に護摩の段、座禅石、権現の岩などを記録しているが、それらは現在特定できていない)

- 硯岩(すずりいわ) - 最高峰を南に降りて釼が峰が前にたっている。登ると硯岩がある。へこんだ底にいつも水をたたえている。弘法の硯石という。(菅江真澄の記録は無い。大山の南東の隣の峰である「大岩」から田代町方面にかつて硯石が見えたが、今は樹木に覆われているという[13])

- 釼が峰(けんがみね) - 鋭い岩が露出して、足の踏み場もなく、峰に登る所がない。(菅江真澄は剣が嶺と記録している。現在は樹木が繁茂していて恐怖感は少ない)(北緯40度18分42.71秒 東経140度31分49.76秒 / 北緯40.3118639度 東経140.5304889度 / 40.3118639; 140.5304889)

- 天狗岩 - 釼が峰の大きな峰を大天狗、小さな峰を小天狗の岩という。(菅江真澄は「大天狗・小天狗の岩」と記録している)

- 鋏岩(はさみいわ) - 岩が相対して鋏のようになっている岩。(菅江真澄の記録は無い。鼓岩があるやや平たい小道をふさぐようにある大きな岩をよじ登ると、鋭利な岩が2つある[13])(北緯40度18分39.93秒 東経140度31分49.45秒 / 北緯40.3110917度 東経140.5304028度 / 40.3110917; 140.5304028)

- 天狗橋 - 天狗の釣り橋とも言い、山上第一の奇勝である。巨岩が千尋の谷間に架かっている。これを渡って下を眺めると、恐ろしく歩きづらい。(菅江真澄は大天狗の釣橋と記録している)(北緯40度18分37.95秒 東経140度31分51.35秒 / 北緯40.3105417度 東経140.5309306度 / 40.3105417; 140.5309306)

- 鼓岩(つづみいわ) - 天狗岩を渡って行くと、平らな岩がある。足で踏めば、天狗が鼓を打っているような音がする。内部は空洞になっているのだろう。ここは眺望が良い。(菅江真澄は籠岩と記録している。太鼓岩とも言う。踏むと太鼓のような音がする。中の空洞には昔は入れたが、今は土に埋もれている[13])(北緯40度18分34.86秒 東経140度31分51.11秒 / 北緯40.3096833度 東経140.5308639度 / 40.3096833; 140.5308639)

鼓岩を降りて左に回れば一の鳥居の下に出て、元の道路に到着する[14]。

三鈷鐃

三鈷鐃は松峰山中から出土した古鈴であり、江戸時代に佐竹氏に渡され、現在は東京国立博物館が所蔵している。佐竹氏から地元の別当の伝寿院への受け取り状の文面は残っており「出羽秋田郡比内庄松峯山縁起」にそれが記録されていて『羽陰温古誌』では「現にその証がある」としている。

地元では「駅路の鈴(鐸)(えきろのすず)」と呼ばれている。人見蕉雨は『秋の田草』で1797年(寛政9年)に、この地方を訪れた際に「松嶺の駅路の鈴も名のみ聞」と記している。続いて二階堂蜀島が1800年(寛政12年)にこの鈴を実見し「駅路鈴は…常州鹿島郡正等院に所蔵されている。または、この秋田比内郡の松嶺山の鈴でもある。これは100年前に谷中から掘り出されたもので、不動堂の神職が所蔵していたものの、何の為に使うのかが分からなかったものである。その後、西国から来た老人が、鹿島の鈴と大同小異だから『駅路の鈴』であることは間違いがないと言い、それが広がった」と記録している。

菅江真澄は1803年(享和3年)6月18日から22日ごろに、松峰山を訪ね、その様子を「贄能辞賀楽美」に記録している。「金蔵院の翁は93歳でなくなった。その翁が明応の頃に南沢の土砂崩れから駅路の鐸を掘り出した。明応(1492年-1501年)の頃である。家宝として8代所持していたが、近年佐竹氏に献上したと聞く」と書き、更にこれを駅路の鈴と呼んでいる点については、古くは鏡にもおびだまにも鈴を付けたという点を指摘し、駅路の鈴であるとする根拠が不足しているとして、そう呼ぶことに否定的であった。

この鈴の正体については「佐竹家所蔵の古鈴に就いて」[15]という論文もあるが、その正体に結論は下しかねている。この鈴は1999年(平成11年)4月24日から5月16日まで佐竹氏から移管され現在保管されている東京国立博物館より借用して「三鈷鐃里帰り展」が大館郷土博物館で開催された。

三鈷鐃は地震が原因で埋まったとされているが、『久保田郡邑記』『秋田風土記』『郷村史略』では、地震よって埋まった鉄鰐も一緒に掘り出されたという記録もみえる[11]。

伝寿院

伝寿院は松峰山の別当として記録されている。伝は傳とも、寿は壽・授と記される例がある。菅江真澄は伝寿院の絵図を残していて、ふもとから見て一の鳥居の左に伝寿院を描いている。伝寿院は「釈迦内郷土誌」が書かれた頃には廃絶していた。

1598年に大館浅利氏が滅び、大館が秋田実季の支配地になったとき、伝寿院には合計70石の知行が秋田氏から与えられている。このことから、浅利氏時代あるいはその以前から松峰山は比内地方で広く信仰され、浅利氏とは直接関わらない存在であったと考えられる。江戸時代には大館佐竹家から9石、二人扶持が与えられていたことが諸資料にみえる[11]。

不動堂

不動堂は松峰山の本殿である。1786年(天明6年)焼失したことが『久保田郡邑記』『秋田風土記』『郷村史略』に記録されている。

「諸色書留帳」という資料[16]によると、1863年(文久3年)4月8日の夜にも失火によって不動堂は焼失し、不動尊像も失われ、別当の伝寿院は大館佐竹家から謹慎50日を仰せつけられた。1867年(慶応3年)不動堂の再建が成った。材木は松峰山中から伐採し、近在近辺から寄進が呼びかけられた。しかし、1868年(慶応4年、明治元年)には秋田戦争があり、大館市街は焼き払われてしまい、さらに廃仏毀釈があったため、再建時には180両の寄進が集まったものの、1871年の不動堂遷宮のときには寄進は1両2分しか集まらず「不景気に相成り、どなたからも寄進が無い。誠にもってきのどく千万」(大館竹村家所蔵「永宝記」)という状況であった[11]。

かつては真言宗松峰山という寺であったが、神仏分離により神社風に改修し、主神を月夜見命とし、名称を松峰神社と改めた。

薬師神社

薬師様、久須神社とも言われる。松峰神社本殿の左方の小高いところにある、1坪程度の社殿。堂の中には薬師如来像2体が奉納されている。正保丙戌年(1646年)と、宝暦十年(1760年)に奉納された仏像である。他に穴のあいた小石や「目」や「め」、「メ」と書いた品々が数多く奉納されている。階段の中頃の右に薬師の清水と言われる湧水があって、目を清めて目の健康を祈るのが通例になっている[12]。

天狗様

松峰山には杉や松の数多くの巨木があったが、その巨木の中でもひときわ異彩を放つ巨木杉があってそれを村人は天狗杉と呼んだ。その杉の中は空洞で天狗の棲処と言われた。しかし、枯死したので大正6年に伐採され、伐根が松峰神社に伐木記念として奉納された。それから推測すると、直径3m近くの杉であったと思われる。太平洋戦争時には、特に飛行兵、飛行隊に入隊した兵の家族は天狗の葉団扇で自由に飛行する天狗のあやかって、白と赤のへらを奉納して祈願した。また、天狗の神通力から敵の弾丸から身を守ってくれると出征家庭からは良く参拝された[12]。

水神社

石段手前の右にある、手水舎の奥にある小さな石祠。若水と言って、特定の時に特定の水を飲むと若返ると言い伝えられている。今でも、元旦と共に、若水を飲む風習が残っている[12]。

御製

石段(北緯40度18分52.32秒 東経140度31分51.85秒 / 北緯40.3145333度 東経140.5310694度 / 40.3145333; 140.5310694)左方にある御製。秋田県には他に御製がある神社は無い。宇多天皇によるものである。(北緯40度18分51.82秒 東経140度31分51.31秒 / 北緯40.3143944度 東経140.5309194度 / 40.3143944; 140.5309194)

稲荷神社

松峰神社の里宮が稲荷神社である。現在は松峰集落の西に位置している(北緯40度18分25.3秒 東経140度32分47.27秒 / 北緯40.307028度 東経140.5464639度 / 40.307028; 140.5464639)。 祭神は倉稲魂神、猿田彦、大宮売命の3神である。例祭は毎年10月10日に行われている。 境内には猿田彦の碑や、二十三夜碑、馬頭観音と馬の石碑がある[12]。

稲荷神社には、藁や茅で作られた3体のニンギョ様(人形様)がある。約450年の歴史があり、毎年11月の最終日曜、松峰集落でニンギョ様まつりが開催されている。およそ800年前源義経が、武蔵坊弁慶と那須与一を従えて当地方を通過したということで、松峰地区の人たちが畏敬の念をもって人形を作った。3体の人形の名前もそれぞれに彼らの名前が付いている。集落の3ヶ所の入り口に疫病や悪霊が入ってこないように人形を置いていたのが始まりである。大正の初め稲荷神社の境内に安置された[17]。

菅江真澄の記録と松峰山信仰遺跡群

1803年(享和3年)6月、菅江真澄は松峰山を訪れ、それを「贄能辞賀楽美」に記録している。「4月8日は祀りがあって、本殿を参拝する人が多い。その昔はこの近くの優婆塞たちで、奈良の大嶺・葛城にまだ登っていない人々は『さんげさんげ』を唱えて、数珠・鈴繁・頭巾・ましこ・ひきしき・あやひ笠を身に装い。独鈷杖に法螺・錫杖を鳴らしてこの峰に入ったと言う」と記している。

山田敬三

大館市出身のマラソンランナーで、1953年のボストンマラソンで世界最高記録で優勝した山田敬三は、若い頃、松峰神社の階段を上り下りして練習を行っていた[18]。

松峰集落・松峰鉱山

松峰集落は大昔は田中村といい、釈迦内北西300m程度の下内川と花岡川の合流地点にあった。1963年に集落の真下の地下250-300m付近で約3000mtに及ぶ黒鉱鉱床が発見された。その採掘のため、地盤沈下が起こり、1976年までに85戸が現在地に集団移転した。1973年には付近に松峯駅が開業した。

松峰鉱山は大山鉱床を、オープンコラム工法という一種の露天掘りで採掘したもので、1932年の足尾銅山の年間記録を抜いて、1970年には年間16285tの日本記録を達成した。1979年には金属価格が高騰して、黒鉱比率を低減し、施設老朽化による保全のための出費にもかかわらず、22億8000万円の高収益を達成した。その後、金属価格の低迷のため、鉱量を残しながら1994年(平成6年)に松峰鉱山は閉山になった。

大正元間この地区は小坂鉱山や花岡鉱山の煙害が酷く、スモッグが覆った状態になった。被害は松峰地区が最も酷く、松峰山も大被害を受け、松や栗の木は全滅し、1915年(大正4年)には松峰山全部が伐採され、大々的な植林が行われた。松峰神社の階段脇の記念碑にもその経緯が詳細に記録されている[12]。

大山

| 大山 | |

|---|---|

大館市 大山(松峰山) | |

| 標高 | 375.6 m |

| 所在地 |  日本 日本秋田県大館市松峰大山 |

| 位置 | 北緯40度18分52.9秒 東経140度31分43.2秒 / 北緯40.314694度 東経140.528667度 / 40.314694; 140.528667 |

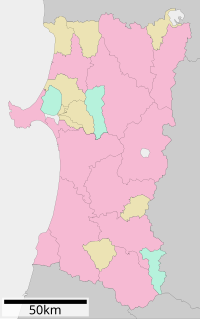

松峰山信仰遺跡群 (秋田県) 秋田県の地図を表示  松峰山信仰遺跡群 (日本) 日本の地図を表示

| |

プロジェクト 山 プロジェクト 山 | |

| テンプレートを表示 | |

松峰山の最高峰が大山(おおやま 375.7m)である。大山はまさしく「山」の字の形になっている。

この山にはマッカ松という松があって62歳になると、「マッカ松」に上げられると言われたものであった。また、大山程度の標高300mクラスの山には珍しく、自生のブナが100本程度生えている[12]。

大山は量的には少ないものの、絶滅危惧種などの貴重な植物が多い。ウラシマソウ、ショウジョウバカマ、クルマユリ、イワナシ、ヤマザキソウ、シュンラン、カキラン、ギンラン、ルイヨウボタン、ジャコウソウ、クモキリソウ、ジガバチソウ、ギンリョウソウ、イワウチワ、ササバギンラン、アヅマギク、オキナグサ、アカバナマルバマンサク、クマガイソウなどの貴重な植物が確認できる[12]。大山山頂には、釈迦内野草サークルによってオキナグサが移植されている。

大山山頂には、大館テレビ中継局/花矢FM中継がある。

松峰山信仰遺跡群 画像ギャラリー

-

鏡岩

鏡岩 -

大山山頂

大山山頂

背後にはテレビ塔 -

一の鳥居

一の鳥居

同様の地点からの菅江真澄の絵図が残されている -

岩谷十一面観音の祠

岩谷十一面観音の祠

現在は観音像は無い -

松峰神社里宮の松峰稲荷神社

松峰神社里宮の松峰稲荷神社

脚注

- ^ 小野小町の父

- ^ 『釈迦内郷土誌』、釈迦内公民館、p.93-95

- ^ 『秋田ふしぎ探訪』、無明舎出版、1979年

- ^ 享保年間(1716年-1736年)、秋田叢書第8巻収録、『新秋田叢書』第3巻収録

- ^ 1798年(寛政10年)、近藤案左衛門、柴田次雄編著、無明舎出版、ISBN 4895443612

- ^ 1815年(文化12年)、淀川盛雛、『新秋田叢書』第15巻収録

- ^ 1858年(安政5年)頃修成、大館市史編さん資料第4集、石垣忠吉翻刻

- ^ 『伊豆園茶話』10・15の巻、石井忠行、『新秋田叢書』第8巻、第9巻

- ^ 明治16-36執筆、升尾旭水、『新秋田叢書』第三期13巻収録

- ^ 大正年間か?、新屋武三郎、『釈迦内郷土誌』、平成元年復刻、釈迦内公民館

- ^ a b c d 『大館郷土博物館研究紀要 火内』第12号、2015年3月、p.13-29、「松峰山信仰遺跡群の資料」、大館市文化財保護審議会「松峰山信仰遺跡」検討小委員会

- ^ a b c d e f g h i j k 『松峰郷土誌』、松峰町内会刊 、1998年

- ^ a b c d e 「松峰山名勝探訪会」(平成3年6月16日) 探訪会記録、松峰町内会

- ^ 『釈迦内郷土誌』、釈迦内公民館、p.265-269、大正年間執筆 平成元年復刻

- ^ 『秋田県考古会誌』第三巻一号収録、佐々木兵一

- ^ 『大館地方資料文書』、大館市史編さん資料第16集収録

- ^ 「広報おおだて」、昭和61年4月16日号

- ^ 大館市・釈迦内地域フィールドワーク ~松峰神社編~ [1]

| ||

|---|---|---|

| 基礎 | ||

| 資料 | ||

| 神社 | ||

| 祭祀と祭礼 | ||

| 関連用語 | ||

| ||