エクイティ・ホーム・バイアス・パズル

| 経済学 |

|---|

地域別の経済 |

| 理論 |

| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |

| 実証 |

| 計量経済学 実験経済学 経済史 |

| 応用 |

| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |

| 一覧 |

| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |

| 経済 |

|

|

|

エクイティ・ホーム・バイアス・パズル(英: The equity home bias puzzle)とは、投資家が保有する株式ポートフォリオには自国企業の株式が多く含まれ、自国企業に偏った購入パターンが観察されること[1]。国際的に分散投資をした方が期待収益は高くなるので、投資家が最適な行動をとっていないように見えることからパズルあるいは逆説と呼ばれる。

概要

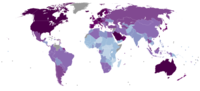

ケネス・フレンチ(英語版)とジェームズ・ポターバ(英語版)、リンダ・テサー(英語版)らは、行動経済学の視点から株式投資のパターンを検証し、自国バイアスがあることを発見した[2][3]。株式投資の自国バイアスは1970年代と1980年代に特に顕著であったが、先進国では自国バイアスが低下傾向にある[4]。一方で、新興国市場では現在でも自国バイアスが観察されている[4]。

自国の株式と外国の株式を同時に保有することによるメリットは、ポートフォリオの収益のボラティリティを低下させられることである。平均すると、アメリカの投資家の8%が外国の株式に投資をしている[5]。カレン・ルイスの研究によると、39%を外国企業の株式にあて、61%をアメリカ国内の株式投資に充てるとボラティリティを最小化することができる[5]。アメリカの投資家に保有される外国の株式の割合は2001年時点で12%だったのが2010年時点では28%にまで上昇し、外国の株式への投資は増えてはいるものの、カレン・ルイスが示した最適な水準を下回っている[5]。

「自国バイアス」は国際的な投資の文脈のみならず、国内投資においても観察されること―つまり、国内の株式の中でも自宅の近くに立地する企業への投資が多くなること―が示されている[6]。自宅により近い企業の中でも、規模が小さく、レバレッジが効いており、さらに非貿易財を生産している企業の株式の購入が多い傾向が示されている[6]。外国投資家の方が企業に対するモニタリングに熱心であることから、株式投資に自国バイアスがあることによって株式保有者が企業経営に影響する力が弱くなると考えられる[7]。

モーリス・オブストフェルドとケネス・ロゴフは国際経済学における6つのパズルの1つとしてこのエクイティ・ホーム・バイアス・パズルを挙げている[8][注 1]。

逆説に対する説明

このパズルに対する説明として、株式の国際取引に費用がかかるというものがある。しかし、株式の国際的な取引額は非常に大きく、決定的な説明とは言えない。

また別の説明として、投資家は自国企業に対する情報をよく持ち合わせており、自国企業の株式の過多な購入につながっているというものである。しかし、情報が瞬時に国境を越えて駆け巡る現在では決定的な説明とは言えない[9]。

ベルギーなどの小国では、外国の株式を保有して得た収益には企業の立地国と投資家の居住国でそれぞれ課税され、二重の課税がなされる一方で、国内の株式収益への課税は一度切りでありため、国内の株式を保有するのを促進するような課税体系となっていることも指摘される[要出典]。さらに、ヘッジ比率(liability hedging)と外国為替リスクが外国の株式の保有を妨げていることも考えられる[10]。

脚注

注釈

- ^ その他のパズルは、フェルドシュタイン=ホリオカの逆説、バッカス=キーホー=キドランドの逆説、国境パズル、購買力平価のパズル、為替レート断絶パズルである。

出典

- ^ 白塚, 重典; 中村, 恒(1997年6月)国際分散投資におけるホーム・バイアス・パズルを巡る諸論点 IMES Discussion Paper Series 97-J-10。

- ^ French, Kenneth; Poterba, James (1991). “Investor Diversification and International Equity Markets”. American Economic Review 81 (2): 222–226. JSTOR 2006858.

- ^ Tesar, Linda; Werner, Ingrid (1995). “Home Bias and High Turnover”. Journal of International Money and Finance 14 (4): 467–492. doi:10.1016/0261-5606(95)00023-8. http://www.nber.org/papers/w4218.pdf.

- ^ a b Coeurdacier, Nicolas; Rey, Hélène (2013). “Home Bias in Open Economy Financial Macroeconomics”. Journal of Economic Literature 51 (1): 63–115. doi:10.1257/jel.51.1.63.

- ^ a b c Feenstra, Robert C., and Alan M. Taylor. International Macroeconomics. N.p.: n.p., n.d. Print. 243.

- ^ a b Coval, J. D.; Moskowitz, T. J. (1999). “Home Bias at Home: Local Equity Preference in Domestic Portfolios”. Journal of Finance 54 (6): 2045–2074. doi:10.1111/0022-1082.00181. JSTOR 797987.

- ^ Ferreira, M. A.; Matos, P. (2008). “The colors of investors' money: The role of institutional investors around the world”. Journal of Financial Economics 88 (3): 499–533. doi:10.1016/j.jfineco.2007.07.003.

- ^ Obsfeld, Maurice; Rogoff, Kenneth (2000), “The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?”, in Bernanke, Ben; Rogoff, Kenneth, NBER Macroeconomics Annual 2000, 15, The MIT Press, pp. 339–390, ISBN 0-262-02503-5, https://www.nber.org/chapters/c11059.pdf

- ^ Van Nieuwerburgh, Stijn; Veldkamp, Laura (July 2005). “Information Immobility and the Home Bias Puzzle”. NYU Working Paper FIN-04-026. SSRN 1294476.

- ^ Philips, Christopher (2012年6月). “The role of home bias in global asset allocation decision”. The Vanguard Group. 2016年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月30日閲覧。

経済学のパラドックス | |

|---|---|

| ミクロ経済学 |

|

| マクロ経済学 |

|

| 国際貿易論 | |

| 国際金融論 | |

| 他応用経済学 | |

| |